ルノワールとセザンヌ。あまりにも有名すぎる印象派を代表する二人の画家ですが、結びつけて鑑賞したことはなかったなと、この展覧会があることを知った時に新鮮な気持ちになりました。

ふんわりと柔らかで幸福感に溢れるルノワールと、かっちりとしていて対象物に対する研究心が旺盛なセザンヌというのが私の印象でした。

この展覧会を通して、アプローチは違うものの印象派の画家として認められた後の二人の飽くなき探究心と自分の絵画を追求していく情熱を感じ、未来を拓いていく開拓者のような精神を感じることができました。

ルノワール 『雪景色』 1875年頃 オランジュリー美術館

セザンヌ 『田舎道 オーヴェール=シュル=オワーズ』 オルセー美術館

ルノワール 『イギリス種の梨の木』 1873年頃 オルセー美術館

セザンヌ 『草上の昼食』 1876−1877年 オランジュリー美術館

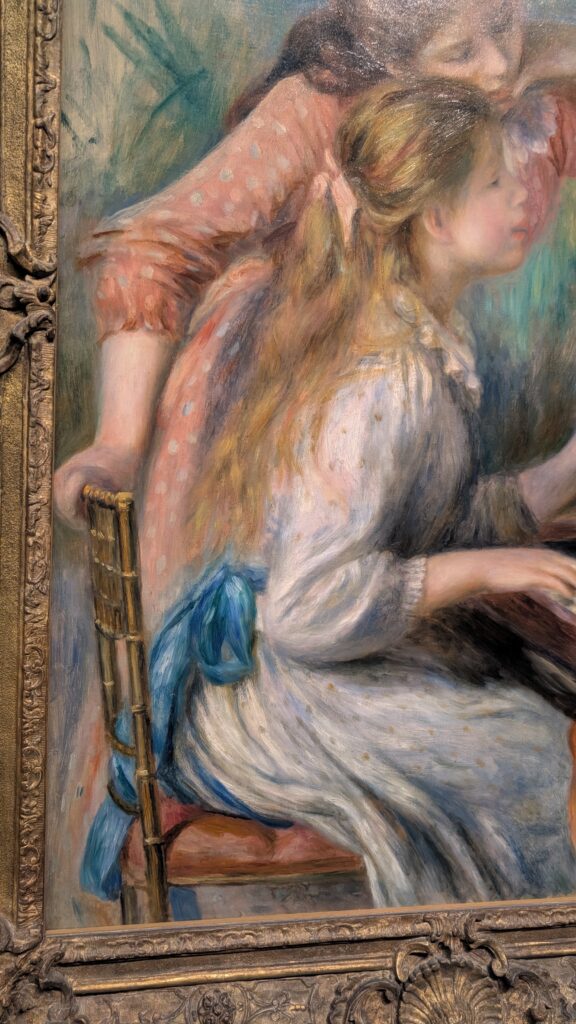

ルノワール 『ピアノの前の少女たち(初期の習作)』 1892年頃 オランジュリー美術館

一番見たかった絵がこのピアノの前の少女たち。絵の中からピアノの音や少女たちの声が聞こえてきそうな臨場感と、少女の持つキラキラとした若いエネルギーが伝わってきます。今回近くで見られて感動したのがこの椅子の表現。触ったら跳ね返ってきそうな弾力のあるもちもちとした少女たちの肌やふわふわとした肌触りの良さそうな洋服とは違う金属製のキリッと固い椅子の背の表現がふわふわした絵をグッと引き締めて安定感をもたらしている感じがしました。

セザンヌ 『花と果実』 1880年頃 オランジュリー美術館

ルノワール 『春の花束』 1866年頃 オランジュリー美術館

ルノワール 『花瓶の花』 1866年頃 オルセー美術館

絵画の展示はルノワールとセザンヌの絵を比較しながら見られる構成になっていてすごく面白かったです。適当に気に入った絵の写真を撮ってしまったため、その面白さが全く伝わらないなとちょっと反省。

ルノワール 左手前『遊ぶクロード・ルノワール』1905年頃 左奥『ガブリエルとジャン』1895-96年 共にオランジュリー美術館

こちらはルノワールの絵が展示されている部屋だったのですが、水色バージョンのセザンヌの部屋もあって、そっちも撮っておけばよかったなーと。手を伸ばして触れたくなるくらい愛おしく描かれた家族の絵。ぷくぷくのほっぺが可愛くていつまでも眺めていられます。

正午くらいから見始めたのですが、平日ということもあり最初は少し空いていて見やすいかも〜なんて思っていたけど、最後の方には「あれ?こんなに人いたっけ?」ってくらいになってました。

美術館で皆が夢中になって見ている感じが好きで、たまにこうして遠巻きに見物したりします。

ルノワールとセザンヌの二人が同時代の印象派の画家というのは知っていましたが、親密な交流があったことはこの展覧会で知りました。方向性は違うものの、印象派からの脱却を試みた二人にはお互いに尊敬する部分や共感するものがたくさんあったのかなぁと想像します。

ていうか、毎回思うのだけど、この時代のパリはどうなってるんだ?というくらい後世で巨匠と呼ばれる画家たちがわんさかと集って貧乏を助け合いながら互いの絵画に助言をしながら、時に意見が合わず対立してみたりしながら生活しているというのが想像の範囲を超えていて興奮してしまう。タイムマシーンがあったら覗いてみたい。

ピエール=オーギュスト・ルノワール(1841-1919)

フランスの印象派画家。仕立て屋の息子として生まれたルノワールは1844年一家でパリに移住。そこはルーブル美術館の近く。1854年磁器絵付け職人の元に見習いに出された後も仕事の合間にルーブル美術館に通い、ルーベンスやフラゴナールの名画を模写していた。画家になる決意をしたルノワールは1861年グレーるの画塾へ通うようになる。ここでバジールやモネ、シスレーらと出会うことになる。また、1862年にはエコール・デ・ボザールにも入学し古典教育も受けています。ルノワールは多くの友人たちと戸外での風景画の制作に励む一方、古典作品の模写も続け、伝統美も象徴しようとしていた。

1874年サロンで落選を繰り返す仲間たちと共に「第一回印象派展」を開催するも不評。その後少しずつ世間に認められるものの作品は売れず不遇時代を過ごしました。サロンへの復帰を図ったルノワールはジョルジュ・シャルパンティエ夫妻の後押しを受け1879年のサロンに入選し高い評価を受け人気画家となる。その後自身の表現を模索しながら1892年『ピアノの前の少女たち」が初めて国家買い上げとなる。晩年は病気と戦いながらも制作を続け、1919年78歳の生涯を終える。「私は楽しい絵しか描かない」と生涯言い続けたと言われている。

ポール・セザンヌ(1839-1906)

「近代絵画の父」と呼ばれ、キュビズムに大きな影響を与えたと言われている。南仏エクス・アン・プロヴァンス(通称エクス)で銀行を経営する裕福な家庭に生まれたセザンヌ。厳格な父の元エクス大学の法学部に進学するものの絵画に興味があったセザンヌは次第に法律の勉強に興味が持てなくなり大学を中退し絵の勉強をするためにパリへ出る。画塾アカデミー・シュイスに通い始め、ここでピサロやギヨマンらに出逢いますが、パリの美術界に馴染めず半年でエクスに戻ってしまう。父の銀行で働くも絵を諦めきれずにまたパリへ戻る。1864年〜1869年まで毎年サロンに出品するも落選。1874年の第一回印象派展では批評家から酷評されるものの、第三回では彼を評価する批評も現れてきました。

ここから色彩画家としての実力を発揮し始め、印象派の手法に疑問を持ったセザンヌは故郷エクスに映る。印象派の仲間と距離を置き制作する中で革新的な表現を試みるようになる。印象派がその瞬間に見たものを捉えるのに対し、セザンヌは普遍的なものを求めた。そのために一つの対象物を様々な視点から見て、頭の中で再構築し、あえて単純化するという考えに至る。このようなセザンヌの絵画はのちのキュビズム・フォーヴィズムズム・抽象絵画の成立に影響を与え、ピカソやマティスらに高く評価された。

コメント